Monthly articles

Jan - Apr 2020, Peter Steiner

Heinrich Merz, der erste Menziker Arzt

1. Teil

Etwas später als in Reinach, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, nahm ein erster Arzt in Menziken seine Tätigkeit auf. Der nachmalige Dorfdoktor, Heinrich Merz, kam 1824 als Sohn des Baumwollfabrikanten Johann Rudolf Merz aus dem Schuhanneli-Zweig und der Reinacherin Verena Gautschi zur Welt. Sein Vaterhaus stand auf der Westseite der Ölbergstrasse, in deren nördlichem Bereich, wo sich später einmal die Gärtnerei Zingg befinden sollte. Heinrich wuchs im Kreise von neun Geschwistern auf, sechs Schwestern und drei Brüdern. Der Vater muss mit dem Tuchgewerbe so viel verdient haben, dass er sich die medizinische Ausbildung des aufgeweckten Heinrich leisten konnte.

Näheres über Heinrichs Studienzeit ist nicht bekannt. Hingegen hat sich ein Brief erhalten, den der 15-jährige Bub noch vor dem Besuch der Kantonsschule aus Aarau an seine Eltern und Geschwister schrieb. Er hatte eben die mehrtägige Aufnahmeprüfung hinter sich. Am nächsten Tag sollte er erfahren, ob er aufgenommen war. Er hatte ein gutes Gefühl: «Ich glaube, bei den meisten Herren Profeßoren genug geleistet zu haben.» Sehr zufrieden war er auch mit der Kostfamilie, bei der er logierte und wo er für die Schulzeit bleiben wollte. Das Essen sagte ihm zu: «Gestern Mittag hatten wir Würste, Fleisch und Gemüse, abends wieder Würste und Brodschnitten und Erdäpfel. Heute morgen auch Kaffe wie gewöhnlich, von Mittag wieder Fleisch, Kraut und Erdäpfel.» Auch die Unterkunft lobte er: «Mein Zimmer ist sehr schön und angenehm, grün angestrichen. Ein Schreibtisch und ein Kasten und ein kleinesTischlein im Zimmer mit einem Zeitt (einer Uhr)».

Erste Praxis-Jahre

In diesem Haus an der Ölbergstrasse wohnte und praktizierte Heinrich Merz. Aufnahme von ca.1925

Vermutlich 1851 war Heinrich so weit, dass er die erste Arzt-Praxis in Menziken eröffnen konnte. Wir schliessen das daraus, dass sein Vater damals auf der Ostseite der Ölbergstrasse ein 1835 erbautes Haus kaufte, zweifellos um es dem frischgebackenen Doktor, der selber ja noch kein Vermögen besass, zur Verfügung zu stellen (nachmaliges Haus Ölbergstrasse 3). Das Haus sollte erst 1865 beim Tod von Johann Rudolf in den Besitz des Sohnes übergehen.

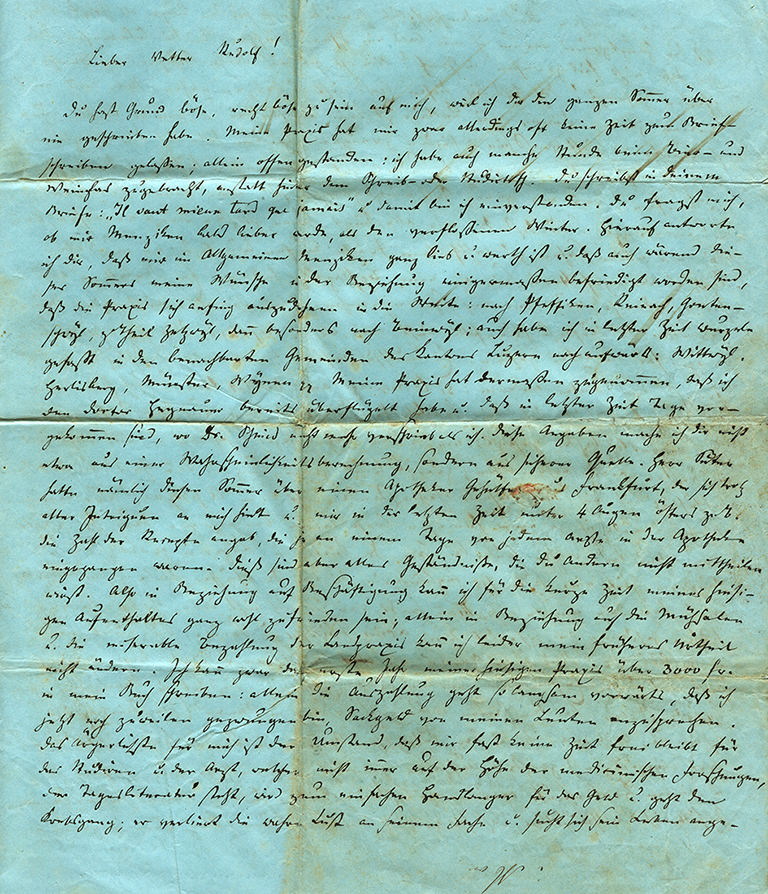

Heinrichs Unternehmen liess sich gut an. Wr erfahren das aus einem Brief, der sich erfreulicherweise im Nachlass seiner 2018 verstorbenen Enkelin Susi Merz erhalten hat. Heinrich verfasste den vier Seiten starken Brief an einen in Genf lebenden Verwandten, den er Vetter Rudolf nannte. Schon nach dem zweiten Sommer (1852) konnte er diesem berichten, seine Praxis habe begonnen «sich auszudehnen». Seine Tätigkeit beschränkte sich beileibe nicht auf den Wohnort Menziken, sondern umfasste, wie er schreibt, auch Patienten in Pfeffikon, Reinach, Gontenschwil, Zetzwil und besonders in Beinwil. «Auch habe ich in letzter Zeit Wurzeln gefaßt in den benachbarten Gemeinden des Kantons Luzern: Wittwyl, Herlisberg, Münster, Wynen.» Bedeutend war nicht nur der Wirkungskreis des jungen Arztes, sondern auch die Zahl seiner Behandlungen. Er stützte sich beim Leistungsvergleich mit anderen Ärzten auf die Anzahl der jeweils an einem Tag ausgestellten Rezepte. «Meine Praxis hat dermaßen zugenommen, daß ich den Doctor Hegnauer (in Reinach) bereits überflügelt habe und daß in letzter Zeit Tage vorgekommen sind, wo Dr. Schmid (Wohnsitz unbekannt) nicht mehr verschrieb als ich.» Woher aber hatte Heinrich die Angaben für den Vergleich? Er unterhielt eine gute Beziehung zu einem Angestellten der Suterschen Apotheke in Reinach. Dieser lieferte ihm die Zahlen jeweils «unter 4 Augen», kaum ganz legal. Heinrich ersuchte denn auch seinen Briefpartner, Stillschweigen zu bewahren.

Der Arztberuf hatte aber nicht nur erfreuliche Seiten: «Also in Beziehung auf Beschäftigung kann ich für die kurze Zeit meines hiesigen Aufenthaltes ganz wohl zufrieden sein; allein in Beziehung auf die Mühsalen und die miserable Bezahlung der Landpraxis kann ich leider mein früheres Urtheil nicht ändern. Ich kann zwar das erste Jahr meiner hiesigen Praxis über 3000 Fr. in mein Buch schreiben. Allein die Auszahlung geht so langsam vorwärts, daß ich jetzt noch zuweilen gezwungen bin, Sackgeld von meinen Leuten anzusprechen.» Heinrich musste also seine Verwandten manchmal um finanzielle Überbrückung bitten. Die Gedanken zu seiner Lage tönen ganz modern: «Das ärgerlichste für mich ist der Umstand, daß mir fast keine Zeit frei bleibt für das studiren, und der Arzt, welcher nicht immer auf der Höhe der medizinischen Forschungen der Tagesliteratur steht, wird zum einfachen Handlanger für das Geld und geht den Krebsgang und verliert die wahre Lust an seinem Fache.»

Der erste Winter muss für den jungen, noch unerfahrenen Arzt sehr hart gewesen sein, nicht zuletzt der Kälte wegen, die ihm auf seinen Gängen zusetzte. Sein Vetter fragte ihn deshalb später, ob ihm «Menziken bald lieber werde als den verfloßenen Winter». Um sich die Arbeit etwas zu erleichtern, hätte Merz gerne ein Pferd gekauft. Er hatte sich aber vorgenommen, das erst zu tun,«wenn mir genug Geld eingegangen ist». Man fragt sich, wie er ohne Reittier die auswärtigen Patienten besuchte. Zumindest die weiter weg wohnenden müssen in der Regel den Arzt an seinem Wohnort aufgesucht haben. Angaben dazu fehlen. Aus Wünschen, die Heinrich gegenüber seinem Brieffreund äusserte, wird aber klar, dass er selber oft unterwegs war. Er bat Vetter Rudolf im Sommer, ihm für die kommende kalte Jahreszeit einen Winterüberrock «zu wohlfeilem Preis» zu kaufen. «Er muß aber lang und warm gefüttert sein und eine Kopfkaputze haben. Ein Sielett (Gilet?) …. wäre mir auch sehr angenehm.» Wichtig bei Heinrichs finanzieller Lage war, dass die Kleidungsstücke nicht zu viel kosteten: «Du dürftest jedenfalls nicht viel mehr als 2 Napoleons d’or für ein neues (Gilet), weniger für ein altes zahhlen.»

Verhältnismässig bald konnte sich der arme Heinrich das ersehnte Pferd leisten. Wir entnehmen das einem Brief vom Januar 1855, den ihm ein Freund, Lehrer Johann Merz, aus Lenzburg schickte. Dieser bat den Arzt, ihn wegen seines schlechten Gesundheitszustandes aufzusuchen. Das Pferd könne er bei ihm im Stall einstellen.

Noch keine Heirat

Heinrich Merz geht in seinem ausführlichen Brief auch auf Privates ein. Sein Vetter hatte ihn gefragt, «si le marriage aura bientot lieu?» Heinrich muss mit einer reichen Dame in Kontakt gekommen sein, die sein finanzielles Umfeld schlagartig hätte verändern können. Er antwortete jedoch: «Ich habe mir diese Angelegenheit und die fragliche Persönlichkeit ganz aus dem Kopf geschlagen, oder eigentlich beßer gesagt: nie in den Kopf gesetzt. Ich kann und will nicht Geld in erster Linie heirathen; zuerst kommt Zuneigung und dann Geld. Einstweilen beschäftige ich mich mit diesem Gegenstande nicht.» Eine sympathische Haltung! Um wen es sich bei der fraglichen Frau handelte, bleibt leider das Geheimnis der beiden Briefschreiber.

Erste Seite von Heinrichs Brief an seinen Vetter

2. Grosse Erfolge

Der junge Mediziner muss erstaunlich rasch einen guten Ruf erworben haben, so dass ältere Ärzte ihn in schwierigen Fällen beizogen. Auf Grund des erst kurz zurückliegenden Studiums verfügte Merz zweifellos über die damals neusten medizinischen Kenntnisse. Zwei Beispiele, die er in seinem Brief erwähnt, werfen ein Licht auf seine Rolle.

Einige Wochen vor der Abfassung des Briefes weilte Merz als Militärarzt in Aarau. Eines Tages meldete sich Doktor Wyder aus Münster bei ihm, um seine Meinung zu hören. Er erschien mit einer in Luzern niedergelassenen Engländerin, die an Bruskrebs litt. Bei der Patientin handelte sich um eine vornehme Frau, die zeitweise als Hofdame bei König Louis Philipp in Paris in Stellung gewesen war. Heinrich riet ihr ohne lange Umschweife, sich in einem Krankenhaus operieren zu lassen. Seine Mitwirkung in diesem heiklen Fall blieb nicht unbeachtet: «Dieß hat in Menziken, ganz besonders aber bei den Herren in Reinach und auch in Aarau …. großes Aufsehen gemacht.»

Nachträglich bereute Heinrich ein wenig, der Dame die Operation empfohlen zu haben. Er hätte sich eine – allerdings nur für ihn persönlich – bessere Lösung vorstellen können. Doch ganz ernst gemeint war das nicht, was er seinem Vetter schrieb: « Ich hätte ihr rathen sollen, daß sie zu mir ins Haus käme; Platz wäre ja genug gewesen, und zudem hätte sie noch ein wunderschönes englisches Fräulein, eine Nièce von etwa 16 Jahren bei sich, mit der sich die Zeit auch gut hätte vertreiben laßen.» Heinrich hätte so eine dauerhafte und zahlungskräftige Patientin in der Nähe gehabt, und mit der jungen Schönheit hätte er offensichtlich gerne ein wenig angebändelt. In Wirklichkeit war die Dame jedoch seinem Rat gefolgt und war nach Zürich gereist, «um sich im dortigen Spitel operiren zu laßen». «Bezahlt hat sie mich noch nicht», verriet Heinrich seinem Vetter, «ich erwarte aber wenigstens 1 pound Sterling.» Im übrigen war er mächtig stolz darauf, dass er sich in Aarau mit den beiden Engländerinnen während einer ganzen Stunde auf französisch hatte unterhalten können.

Mit Ross und Wagen auf Patientenfahrt

Im zweiten Fall, etwas später, war Heinrich Merz direkt als handelnder Arzt im Einsatz. Er machte dabei «eine glückdliche, für mich sehr vortheilhafte Kur (Behandlung)». Eine 28-jährige Frau hattte sechs Tage lang keinen Stuhlgang «und mußte schon Kothmaßen erbrechen». Die Angehörigen wandten sich zunächst an einen Doktor Wolf in Münster. Dieser erklärte kurz angebunden, wenn die Person schon Kot erbrochen habe, müsse sie jedenfalls sterben; es habe keinen Sinn mehr, dass er vorbeikomme.

Deshalb wurde am folgenden Tag Heinrich Merz um Hilfe gebeten, und dieser war sofort dazu bereit. «Es war eine innere Verwickelung oder Einklemmung des Darms. Als ich alles nach der Schule angewendet hatte, fing ich an Luftclistire zu appliciren, und endlich gab ich der Person im Bade Gloroform einzuathmen, bis sie vollständig gelähmt (bewusstlos) hinuntersank, und siehe da! Auf einmal gehen eine Menge Winde ab, und einige Zeit nachher kommt Stuhlgang, und die Person war gerettet.» Merz schickte die Krankengeschichte in der Folge nach Bern, damit sie in der schweizerischen medizinischen Zeitsschrift veröffentlicht werden konnte. «Es ist das nämlich eine ganz neue Heilart» erklärte er seinem Vetter. «Das kann mir möglicherweise viel Ehre einbringen.»

Eine Nebenbeschäftigung

Am Schluss seines Briefes schlägt Heinrich Merz ein anderes Thema an. Die Ausführungen sind für uns ziemlich rätselhaft: «Schon vor einiger Zeit habe ich dem Convers ein französisches Briefchen geschrieben, daß es uns wundere, keine neue Bestellungen bekommen zu haben; es würde uns lieb sein, wenn er uns einigermaßen den Stand seiner Geschäfte mit unseren Waaren mittheilte. Er hat mir geantwortet, daß Einiges verkauft sei, anderes finde keinen Absaz. …. Wir glauben, es wäre klug, wenn die Waren keinen rechten Absaz finden wollen, daß man nicht zu lange warten und gleich aufräumen sollte. ….»

Um was für Waren handelte es sich da? Wohl am ehesten um einen Rest von Baumwollartikeln aus der Fabrikation von Heinrichs Vater. Der Sohn riet nun offensichtlich zur raschen Räumung des noch vorhandenen Lagers.

3. Auf grosser Fahrt

Zwei weitere Briefe aus der Feder von Heinrich Merz beleuchten nicht den Fortgang seiner beruflichen Tätigkeit, sondern halten ein privates Unternehmen fest. Knapp bei Kasse war der Arzt zweifellos nur am Anfang. Im Herbst 1867 konnte er sich eine Auslandreise leisten, wie es nur den wenigsten seiner Zeitgenossen möglich war. Sie führte ihn – man höre und staune – auf die Kanareninsel Teneriffa. Von dort aus berichtete er seinen Eltern und Geschwistern über Eindrücke und Erfahrungen.

Nicht alles war renes Vergnügen. Im ersten Brief liess Merz zunächst die 3½ Tage lange Seefahrt nochmals aufleben: Die Reisenden hatten sich zuvor während zwölf Tagen in der südspanischen Stadt Cadiz aufgehalten. «Die Seekrankheit bekam ich in der 2ten Stunde auf dem Schiff. …. Das Erbrechen dauerte einige Stunden; ich konnte mich nicht mehr aufrichten vor Schwindel und Brechreiz. Am Morgen war ich wieder ziemlich wohl, habe aber doch während der ganzen Meerfahrt nie den leisesten Appetit gehabt wie auf dem Festland. Wir hatten die ganze Fahrt über conträren Wind, so daß wir ½ Tag länger brauchten als gewöhnlich.»

Die Reisegruppe liess sich in Santa Cruz, der Hauptstadt von Teneriffa, in einem englischen Gasthof nieder. Wie Merz berichtete, hatte dort früher auch Pfarrer Suter aus Birrwil logiert. Ganz unbekannt war das Reiseziel in unserer Gegend also nicht. Seine ersten Eindrücke in der Stadt schilderte Merz so: «Es ist morgens 8 Uhr. Ich komme so eben von einem Spaziergang vom Meerhafen her und bin vom Schweiße naß vor Wärme. Hier endlich kann man von wahrer Winterwärme im Winter sprechen. Man sieht Kinder nackt herum gehen, gewöhnlich tragen sie ein Hemd und die Knaben einfache weißliche kurze Hosen darunter. Erwachsene Männer, die schwere Arbeiten verrichten, sieht man selten etwas anderes tragen als Hemd und kurze Hosen. Sie gehen fast nur barfuß. Es ist ein sehr gutmüthiges und friedliches Volk.»– Eindrücklich für den Menziker Arzt war auch die Landschaft: «Auf der Insel ist übrigens ein 12 400 Fuß hoher Berg, der in einer großen Höhe während drei Monaten mit Schnee bedeckt ist; er ist ein ausgebrannter Vulkan.»

Der Vulkan Pico del Teide; 3718 m hoch (Wikipedia)

Auch die Mahlzeiten im Hotel sind im Brief ein Thema: «Die Kost ist ganz englisch, Fleisch bekommt man im Überfluß, aber leider wenig Gemüse, hingegen vielerlei südliche Früchte, Pomeranzen, Bananen, Feigen. Fische fehlen nie, weder morgens 9 Uhr noch nachmittags 4 Uhr. Abends 8 Uhr schon.» Bemerkenswert scheint uns, dass einem Arzt schon damals die Bedeutung des Gemüses für eine gesunde Ernährung selbstverständlich war.

Im Gasthof, wo sich vorwiegend Engländer aufhielten, lernte der Menziker einen Aargauer namens Amsler von Wildegg kennen, «einen sehr artigen und gebildeten jungen Mann, der mit Apotheker Amsler in Reinach verwandt ist. Und der mir einen Gruß an denselben aufgetragen.» Ein anderer Aargauer – vermutlich aus Menziken oder Umgebung – scheint mit Merz zusammen auf Teneriffa eingetroffen zu sein. Der Mann zog sich aber eine Krankheit zu, die mit Appetitlosigkeit und allgemeiner Schwäche verbunden war. Merz nahm sich seiner an, vor allem dann auch auf der Rückreise. Er zweifelte, dass der Patient lebend zu Hause ankommen werde.

Den zweiten Brief schickte Heinrich Merz bereits wieder aus Cadiz. Nach 2½-wöchigem Aufenthalt auf der Insel hatte er die Heimreise angetreten. Er schreibt: «Gestern bin ich wieder auf dem Festland Europas hier angekommen auf der Heimreise, und zwar nach einem furchtbaren Meeressturm. Vorgestern Abend nach Sonnenuntergang bildete sich eine Abendröthe von einem solchen Purpur am westlichen Horizonte, wie ich nie etwas so in meinem Leben gesehen habe und also gleich fing der Wind von Osten her mit furchtbarer Gewalt an zu blasen. Der Sturm dauerte bis halb 11 Uhr nachts. Das Oberdeck des Schiffes wurde mehrere Male mit Wellen überschwemmt. Unglück ist dabei keines entstanden und ich bin dadurch um eine interessante Erfahrung reicher geworden. Wir mussten statt 3 Tage 5 Tage auf dem Meere von Teneriffa bis Cadiz zubringen wegen beständigen Gegenwindes.» Heinrich wurde dabei erneut seekrank und fühlte sich zwei Tage lang elend. «Ich habe nämlich den Fehler gemacht und nicht mich zum Essen zwingen wollen. Ich bin jetzt überzeugt, dass es bei der Seekrankheit nothwendig ist, sich beständig zum Essen zu zwingen. Und dass man so viel möglich sich auf dem Vordeck an der frischen Luft aufhalten muss.»

Der Aufenthalt in Cadiz dauerte diesmal nur kurz. «Von hier geht des Schiff morgen Nachmittag 2 Uhr wieder ab und fährt in das mittelländische Meer hinein bei Gibraltar, macht Stationen in Malaga, Carthagena, Valencia, Barcelona und Marseille. Nach der gewöhnlichen Fahrordnung soll ich am 29 Decb. in Marseille ankommen, um mich von da per Eisenbahn nach Hause zu begeben. …. Es ist sicher, dass wenn kein besonderer Umstand in den Weg triit, ich sogleich in den ersten Tagen nach dem Neujahr, vielleicht am Bärzelitag, heim kommen werde.

Gerne möchte man wissen, ob sich der Menziker Arzt auch später grössere Reisen gönnte. Doch entsprechende Nachrichtern haben sich nicht erhalten.

4. Heinrich Merz als Privatmann und Familienvater

Über das Leben von Heinrich Merz in Menziken gibt nur der eine Brief näher Auskunft. Andere Quellen enthalten wenigstens Streiflichter.

Heinrich Merz muss ein geselliger Typ gewesen sein, der sich als Ausgleich zur anspruchsvollen beruflichen Tätigkeit gerne im einen oder andern Gasthaus mit Bekannten traf. Im Kreise von Mitbürgern muss es ihm wohl gewesen sein.

Heinrich und Bertha Merz-Merz

Wir schliessen das daraus, dass er sich nicht selten als «Übersitzer» erwischen liess, der die gesetzlich vorgeschriebene Polizeistunde missachtete. Brav bezahlte er jeweils die Busse von 2 Fr.

Mit der Heirat liess sich der Arzt Zeit. Seiner Einstellung gemäss wartete er wohl, bis er für eine Frau echte Liebe empfand. Bis es so weit war, wurde er gut 43 Jahre alt. Im November 1867 reichte er der Menzikerin Bertha Merz aus dem Rüedelhansen Zweig, die ihrerseits bloss 21 Jahre zählte, die Hand zum Lebensbunde. Seine Frau schenkte ihm im Laufe der Jahre neun Kinder. Das zweitjüngste, der 1885 geborene Max, sollte dereinst den Beruf des Vaters in Menziken weiterführen. Einzelheiten über das familiäre Leben sind uns sonst nicht bekannt.

Bekannt ist hingegen das Heim der Familie. Wie wir schon wissen, wohnte und praktizierte Heinrich Merz in einem Haus am nördlichen Ende der Ölbergstrasse. Als sein Vater 1865 starb, ging es aus dessen Besitz an den Sohn über. Das geräumige zweistöckige Gebäude war bei den Menzikern bis in neuere Zeit als Doktorhaus bekannt. 1985 fiel es leider einer Feuersbrunst zum Opfer.

Mutter Bertha mit sieben Kindern; vorne neben ihr die Söhne Max und Hans

Die Tätigkeit als Arzt

Das Doktorhaus an der Ölbergstrasse; 1985, kurz nach dem Brand

Erfreulicherweise hat sich ein Original-Dokument aus Heinrichs Tätigkeit erhalten. Ganz modern verfügte er über vorgedruckte Rechnungs-Formulare, die ihm die Arbeit erleichterten. Im März 1862 – unser Beispiel – stellte er Bezirksrichter Heiz «für ärztliche Behandlung im Jahr 1861» eine Rechnung aus. Er quittierte sie dann nicht selber, sondern liess in seinem Namen den Eingang des Betrages von Fr.1-50 von einem Emil Merz bestätigen. Bei diersem dürfte es sich um einen Arztgehilfen gehandelt haben. Auch das ein Beleg, dass die Praxis «lief». – Von einzelnen Behandlungsfällen haben wir sonst keine Kenntnis.

Auf die Dauer blieb Heinrich Merz nicht einziger Arzt in Menziken. In Gotthold Merz erhielt er einen jüngeren Kollegen. Dieser war ihm trotz des identischen Familiennamens nicht näher verwandt.

Neben ihrer privaten Tätigkeit hatten die beiden Ärzte auch im Dienst der Gemeinde zu arbeiten. Diese verpflichtete sie nämlich zur Behandlung von kranken Armenhausbewohnern. Dabei galt eine Kehrordnung. Abwechslungsweise wurde das Armenhaus ein Jahr dem einen, das nächste Jahr dem andern Arzt übertragen. Nach Ablauf eines Jahres stellte der behandelnde Arzt der Gemeinde Rechnung für seine Bemühungen. 1891 forderte Heinrich Merz beispielsweise Fr.119.20.

Zu betreuen hatten die Ärzte natürlich im Krankheiitsfall auch die sogenannten Hausarmen, Leute, die zwar noch privat wohnten, aber nicht in der Lage waren, ihren Doktor zu bezahlen. Auch für diese Fälle gingen die Rechnungen an die Armenkasse der Gemeinde. Für 1890 hatte Heinrich Merz Fr.53.40 zugut, für 1891 Fr.29.30.

Ganz besonders gefordert waren die beiden Ärzte in den Jahren 1884 und 1892. Damals suchte die Cholera, die gefürchtete Darminfektion mit starkem Brechdurchfall und häufgen Todesfällen, auch das Wynental heim. Im Juli 1884 leitete der Menziker Gemeinderat, den Weisungen des Regierungsrats folgend, die als notwendig erachteten Massnahmen ein. Er wählte eine achtgliedrige Gesundheitskommission, die sich mit den durch die Seuche bedingten Organisations-Problemen zu befassen hatte. An der Spitze der Kommission standen sinnvoller Weise die zwei Ärzte, Heinrich Merz als Präsident.

Dr. Heinrich Merz, 1824-1903

Weiter bestimmte der Gemeinderat die Armenhaus-Scheune «zur Aufnahme von hülfelosen Cholerakranken» und die beiden Gasthäuser Sternen und Storchen als «Zufluchtstätte für gesunde Einwohner». Offensichtlich bezweckte man die möglichste Trennung von Gesunden und Kranken. – Ganz ähnlich versuchte man 1892 der Cholera möglichst Herr zu werden. Einzelheiten über die Tätigkeit der Ärzte sind nicht überliefert.

Das Ende eines reichen Lebens

Noch in den frühen 1890er Jahren war Heinrich Merz in seinem Beruf aktiv tätig. Ob er sich irgendwann zur Ruhe setzte, wissen wir nicht. Doch am 13. Februar 1903 schlug für ihn, der so manchen Mitmenschen in den Tod begleitet hatte, selber die letzte Stunde. Er war 79 Jahre alt. Ein erfülltes Leben hatte sein Ende gefunden. Heinrichs Kinder waren inzwischen erwachsen, die jüngsten allerdings noch nicht ganz volljährig. Bertha, seine Frau, überlebte ihn um elf Jahre.

-

Dokument

- Titel:Heinrich Merz, der erste Menziker Arzt

- Autor:Peter Steiner, Reinach

- Veröffentlichung:1. Jan 2020

- Download:

-

Quellen

- Regionales Zivilstandsamt Menziken/Burg, Bürgerregister Menziken I und II

- Gemeindearchiv Menziken, Lagerbücher; Gemeinderatsprotokolle 7 bis 17

- Drei Originalbriefe von Heinrich Merz (HVW, später Leihgabe im Staartsarchiv)

- Arztrechnung von 1862 (Sammlung der HVW)